Nos Spécialités

Les spécialités proposées

Découvrez toutes nos spécialités.

Cardiologie interventionnelle

(Centre de Cardiologie du Pays Basque)

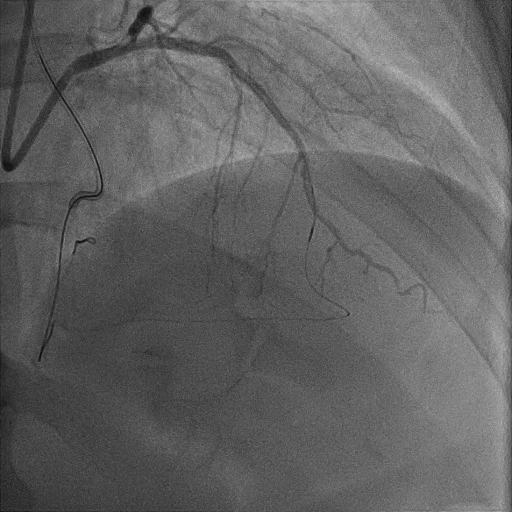

Coronarographie

La coronarographie est un examen spécialisé qui permet de visualiser les artères coronaires, c’est-à-dire les vaisseaux sanguins qui apportent de l’oxygène au cœur.

Cet examen est généralement réalisé lorsqu’il existe des symptômes évocateurs d’une maladie coronarienne (douleur thoracique), après des anomalies sur des examens d’évaluation (coro-scanner, échographie d’effort, etc) ou avant une intervention sur une valve cardiaque.

Documents téléchargeables

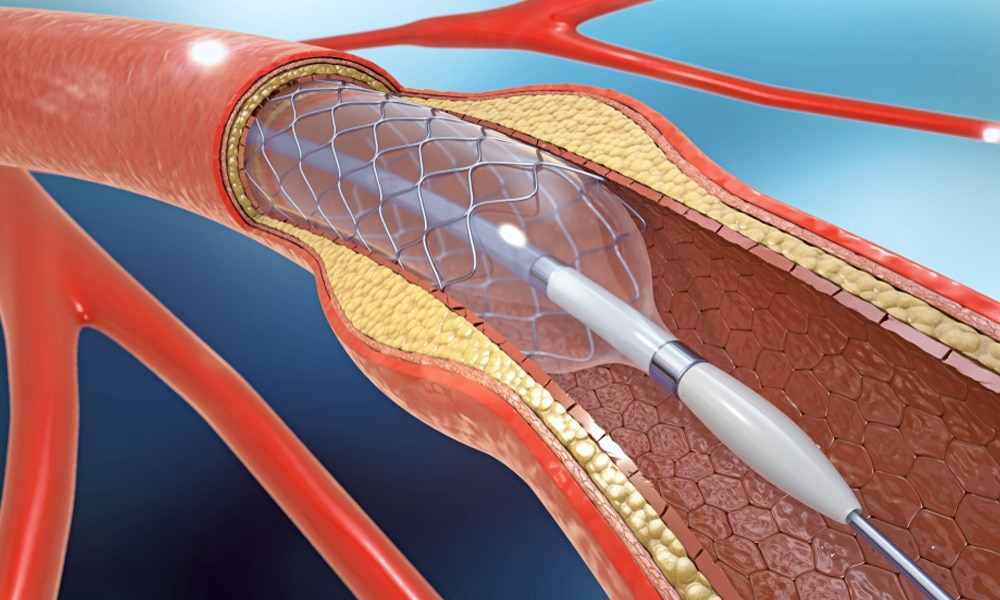

Angioplastie coronaire

L’angioplastie coronaire, aussi appelée dilatation coronaire, est une procédure médicale qui complète la coronarographie. Elle vise à traiter un rétrécissement ou une occlusion des artères coronaires, grâce à l’implantation d’un stent.

Cette intervention permet de rétablir la circulation sanguine vers le muscle cardiaque, sans recourir à une chirurgie lourde comme le pontage coronarien.

Documents téléchargeables

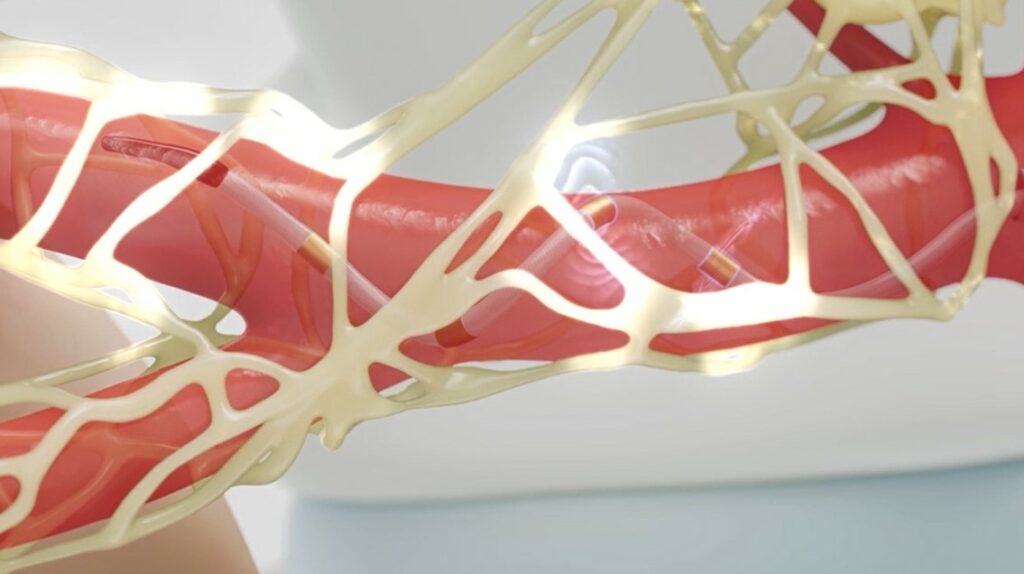

Artériographie et angioplastie des membres inférieurs

Il s’agit de la correction d’un rétrécissement (sténose) d’artère de membre inférieur, abdominale ou carotidienne par ponction artérielle (le plus souvent fémorale) à l’aide de ballonnets et/ou de stents. C’est le traitement de choix notamment en cas de crampes à la marche (claudication) ou d’ulcères (plaies) artériels.

Ces interventions sont réalisées sous sédation légère, au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par les Drs CHASSERIAUD, CHEVALLEREAU et TOURTOULOU.

Documents téléchargeables

Dénervation rénale

Il s’agit d’une intervention réalisée sous anesthésie générale qui consiste à effectuer l’ablation par radiofréquence des fibres sympathiques afférentes et efférentes des artères rénales. Elle est indiquée actuellement dans les cas d’hypertension artérielle résistante.

Cette procédure est réalisée au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par le Dr PACHEBAT.

Documents téléchargeables

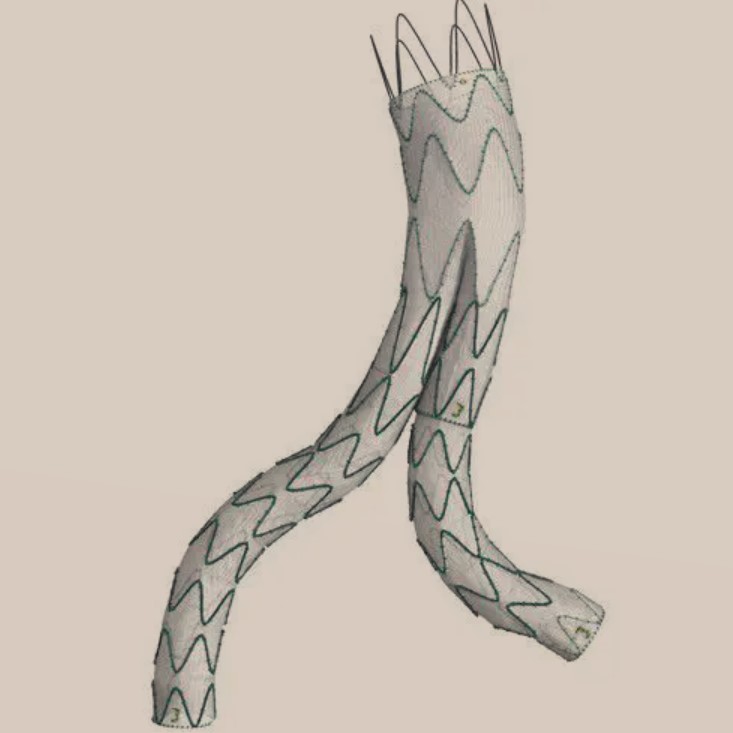

Endoprothèse aortique

Intervention sous anesthésie générale qui consiste à positionner un stent étanche dans l’aorte abdominale par ponction artérielle fémorale. L’objectif est de corriger une dilatation de l’aorte (anévrysme) qui peut se compliquer de rupture en l’absence de traitement.

Documents téléchargeables

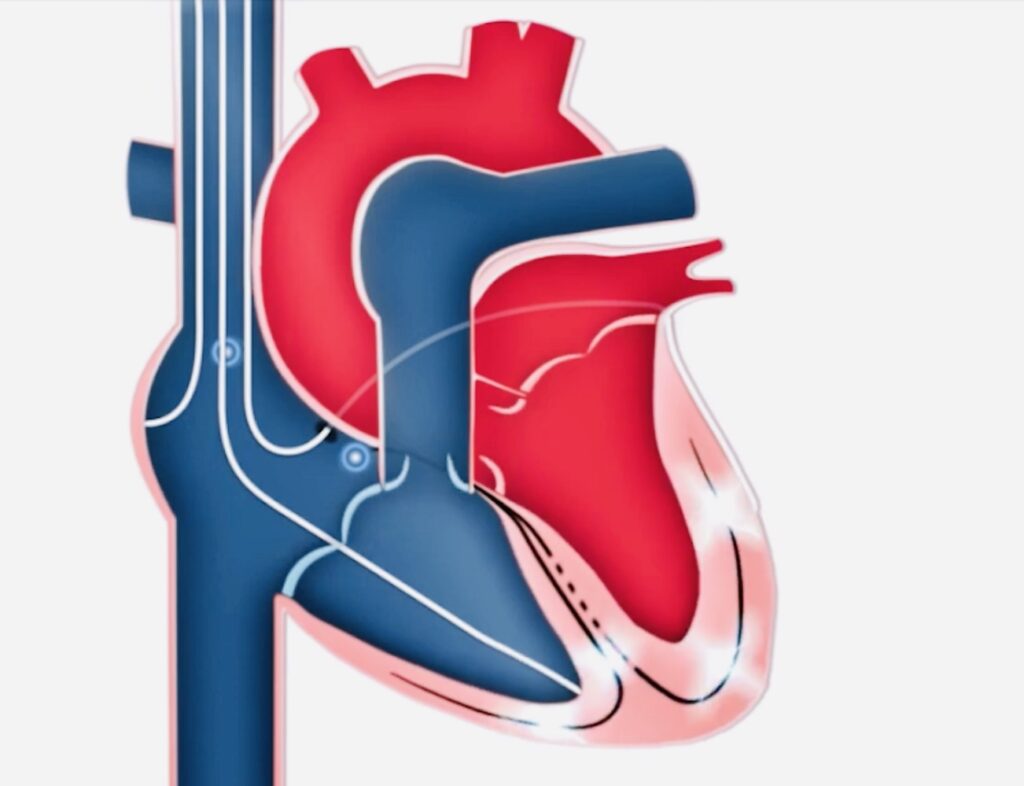

TAVI

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) désigne l’implantation d’une valve aortique biologique par voie percutanée, c’est-à-dire sans ouvrir le thorax, en passant généralement par l’artère fémorale à l’aine.

Cette technique est une alternative à la chirurgie à « cœur ouvert » classique, qui nécessite une anesthésie générale, une ouverture du sternum et une circulation extra-corporelle.

Documents téléchargeables

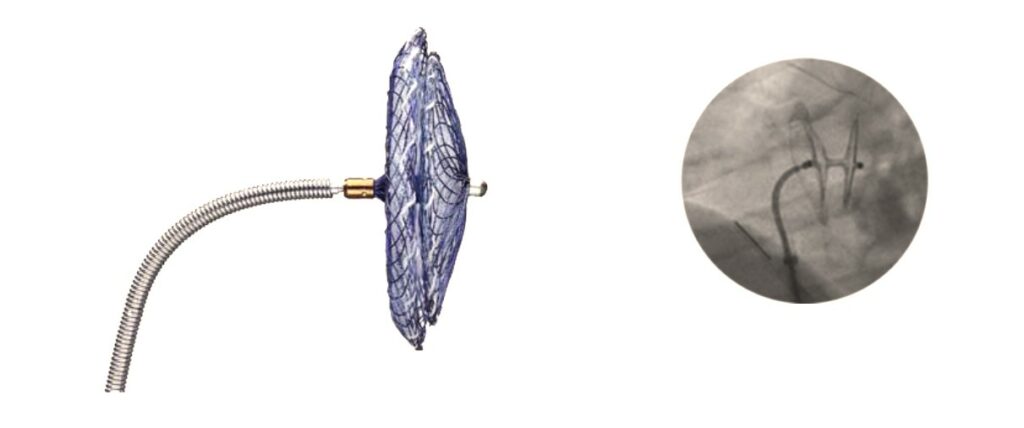

Fermeture de foramen ovale perméable

La fermeture du foramen ovale perméable est indiquée principalement pour prévenir les récidives d’AVC ischémiques chez les patients jeunes après exclusion d’autres causes. L’intervention, réalisée sous anesthésie générale, consiste à déployer une prothèse via un cathéter introduit dans la veine fémorale, guidé par échographie transœsophagienne et radiographie. La procédure dure environ 30 minutes (complications<1%).

Documents téléchargeables

Désobstructions d’occlusion chronique des artères coronaires (CTO)

La désobstruction des occlusions coronaires chroniques (CTO) est indiquée en cas de symptômes, d’ischémie documentée ou de myocarde viable (>2 segments). Les techniques combinent voies antérograde (guides spécialisés, microcathéters) et rétrograde (via des collatérales controlatérales), en nécessitant un double abord artériel. Le taux de succès atteint 90% avec du matériel dédié et une expertise.

Documents téléchargeables

La Rythmologie

(Centre de Cardiologie du Pays Basque)

Les procédures interventionnelles de rythmologie sont réalisées au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par les Drs BOUYERS, KLOTZ et LERECOUVREUX.

Ablation par radiofréquence

Cette technique utilise les effets des courants alternatifs de radiofréquence pour supprimer certains troubles du rythme cardiaque. Les courants de radiofréquence passant par un cathéter (câble électrique recouvert d’une gaine isolante) provoquent à son extrémité une petite brûlure dans la zone à l’origine de l’arythmie.

Documents téléchargeables

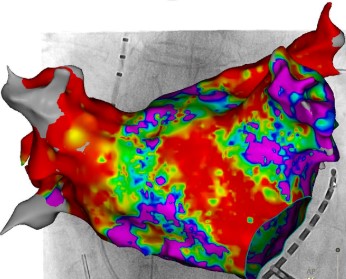

Ablation de fibrillation auriculaire

L’intervention se déroule sous anesthésie générale. La zone ciblée est l’oreillette gauche qui est atteinte via un cathétérisme trans septal sous guidage par échographie après avoir introduit des cathéters dans la veine fémorale. Le contour des veines pulmonaires est ensuite traité avec l’aide d’un système de cartographie. L’avantage de la radiofréquence réside dans le recul important que l’on a, ainsi que sur l’adaptabilité durant l’intervention, qui permet de traiter n’importe quel type d’arythmie.

Documents téléchargeables

Ablation de flutter

En cas de flutter atrial, le courant électrique cardiaque tourne en boucle au niveau de l’oreillette droite du cœur. L’ablation de flutter atrial typique consiste à aller isoler une zone de tissu situé entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide : l’isthme cavotricuspide. Le traitement d’un flutter typique est proposé en première intention. Le taux de succès est très bon, dépassant les 90%. L’intervention se déroule sous anesthésie locale le plus souvent. Après avoir introduit des cathéters dans la veine fémorale, l’isthme cavotricuspide est ciblé. Au moment de l’ablation, il est possible de ressentir un inconfort dans la poitrine, qui sera calmé par l’administration de médicaments antalgiques.

Documents téléchargeables

Ablation de tachycardie jonctionnelle

Le terme de tachycardie jonctionnelle, aussi appelée maladie de Bouveret, fait référence à des troubles du rythme cardiaque généralement bénins mais parfois très invalidants. Ils se traduisent des accélérations importantes et généralement brutales du rythme cardiaque (tachycardie). Ceci est généralement causée par la présence faisceau électrique en plus à l’intérieur du cœur. On tente souvent en première intention un médicament puis en cas d’inefficacité ou de mauvaise tolérance de ce traitement. On propose une ablation par radiofréquence.

Documents téléchargeables

Ablation de tachycardie ventriculaire

Le traitement par ablation s’adresse aux patients présentant des crises de tachycardie ventriculaire (TV), trouble du rythme pouvant être sévère et compliquant généralement une maladie cardiaque. Ce traitement améliore la qualité de vie notamment en évitant chez des porteurs de défibrillateurs la survenue de chocs électriques.

Documents téléchargeables

Exploration électro physiologique (EEP)

Une exploration électrophysiologique (EEP) est un examen qui étudie l’activité électrique du cœur. Réalisé sous anesthésie locale, il aide à diagnostiquer et traiter certains troubles du rythme cardiaque. L’examen est effectué à l’aide de sondes fines introduites dans les veines et guidé jusqu’au cœur.

Documents téléchargeables

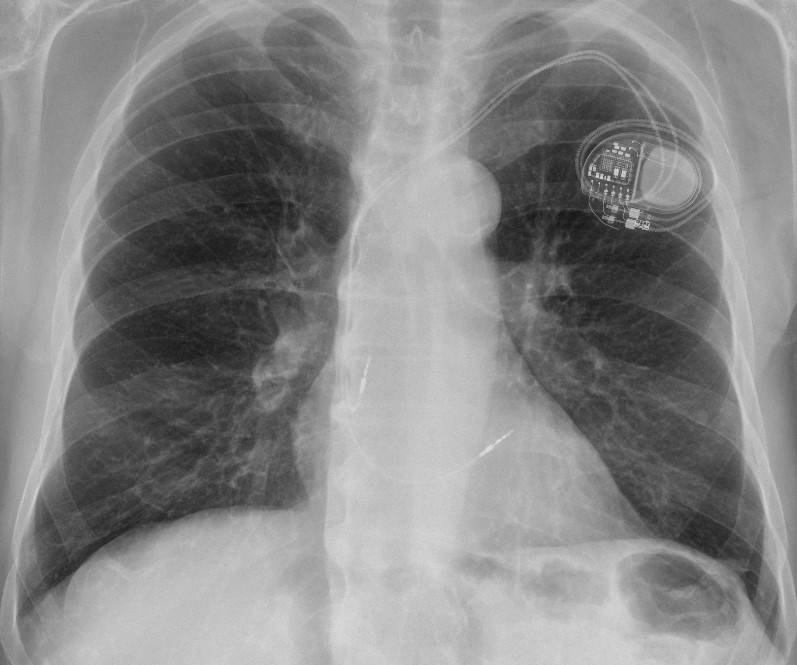

Implantation de pacemaker

L’implantation d’un pacemaker (stimulateur cardiaque) est indiqué pour traiter les patients atteints de troubles sévères de la conduction cardiaque.

Cette intervention consiste en l’implantation d’une ou plusieurs sonde(s) de stimulation qui permettent de déclencher l’impulsion électrique nécessaire à la contraction du muscle cardiaque. Ces sondes sont reliées à un boîtier sous cutané, situé dans la région pré pectorale gauche ou droite selon la main dominante du patient.

Documents téléchargeables

Implantation de défibrillateur automatique

Le défibrillateur automatique est un dispositif implantable permettant de contrôler en permanence le rythme cardiaque pour pouvoir intervenir en cas d’apparition d’une arythmie ventriculaire grave en délivrant un choc électrique interne (CEI).

Certaines tachycardies peuvent être arrêtées par l’appareil par délivrance d’une stimulation rapide anti tachycardique (ATP) avant la délivrance d’un CEI.

Documents téléchargeables

Resynchronisation cardiaque

La resynchronisation cardiaque (CRT) est un type spécifique d’implantation associé à la pose d’un pacemaker ou d’un défibrillateur automatique. C’est un système qui permet de lutter contre l’insuffisance cardiaque.

Certaines insuffisances cardiaques sont en partie voire totalement liées à une désynchronisation de la contraction des deux ventricules du coeur (droit et gauche).

Documents téléchargeables

Choc électrique externe

Le choc électrique externe ou cardioversion électrique est pratiqué chez des patients présentant certains troubles du rythme cardiaque (le plus souvent une fibrillation auriculaire). La procédure, en dehors de l’urgence, se fait sous anesthésie générale brève, en ambulatoire.

Deux électrodes sont appliquées sur la poitrine et relié à un défibrillateur externe. Le choc électrique permet le plus souvent de rétablir un rythme cardiaque régulier mais celui-ci doit le plus souvent être maintenu par un traitement médicamenteux ou une ablation par radiofréquence.

Documents téléchargeables

Nos HDJ

(À la clinique Aguilera de Biarritz)

L’Unité Thérapeutique d’Insuffisance Cardiaque (UTIC)

Notre unité spécialisée offre une prise en charge complète de l’insuffisance cardiaque. Grâce à une équipe experte et un parcours de soins personnalisé, nous évaluons et traitons la maladie sous tous ses aspects, améliorant ainsi la qualité de vie et le pronostic des patients.

L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente et sérieuse, dont l’évolution dépend étroitement d’une prise en charge spécialisée. Un suivi adapté et coordonné peut significativement améliorer le pronostic, la récupération cardiaque et la qualité de vie des patients.

Documents téléchargeables

HDJ Amylose Cardiaque

L’unité d’amylose cardiaque, reconnue centre expert régional, propose un parcours rapide et structuré pour la prise en charge de l’amylose ATTR ou AL. Elle collabore avec des centres nationaux référents et propose un accompagnement personnalisé, incluant évaluation, bilan génétique, et prise en charge pluridisciplinaire.

Documents téléchargeables

L’unité d’HTA du Pays Basque

Cette unité, bénéficiant de la certification européenne « Blood Pressure Clinic », a pour but d’améliorer la prise en charge des patients qui ont une HTA ayant débutée jeune, ou compliquée, ou sévère. L’objectif est de rechercher une éventuelle cause à cette HTA, d’apprécier son retentissement et de la traiter.

Documents téléchargeables

L’HDJ Facteurs De Risque

Cette HDJ vise à accompagner les patients dans un changement durable de leurs habitudes de vie, qui impactent directement l’équilibre de leurs facteurs de risque. Elle repose sur des ateliers animés par notre diététicienne, nos kinésithérapeutes, notre tabacologue et nos infirmières d’éducation, puis une synthèse médicale.

Documents téléchargeables

L’HDJ plaies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Documents téléchargeables

Nos spécialités de consultation

La Cardio-Oncologie

Notre cabinet de cardiologie a développé des consultations dédiées à la cardio-oncologie ayant pour but de prévenir, diagnostiquer et traiter les éventuelles complications cardiaques des traitements anticancéreux. Nous assurons un suivi spécialisé en collaboration étroite avec les oncologues et hématologues.

Ce sont les Drs DENARD, ETCHAMENDY, SERRE et URDAMPILLETA qui assurent cette activité dans notre groupe, sur différents sites de consultation dont le Centre d’Oncologie du Pays Basque et l’hôpital de Bayonne.

Documents téléchargeables

La Cardiologie du Sport

Notre équipe de cardiologues propose une évaluation complète pour sportifs, du dépistage des cardiopathies à risque à l’optimisation de la performance. Examens de routine, VO₂ max, imagerie cardiaque avancée : une expertise dédiée à la pratique sportive sécurisée, adaptée aux amateurs comme aux athlètes de haut niveau.

Une expertise au service des sportifs, à tous les niveaux.

Notre groupe de cardiologues, composé des Drs COSTA, DE SAINT TRIVIER, HERMANT, LESBORDES et KRAUSE partage une même passion pour la prévention, le diagnostic et le suivi des pathologies cardiovasculaires liées à la pratique sportive.

Documents téléchargeables

La Cardiologie Pédiatrique et Congénitale

La Cardiologie Pédiatrique et Congénitale est une spécialité qui prend en charge l’ensemble des pathologies cardiaques du fœtus et de l’enfant, ainsi que les cardiopathies congénitales de l’adulte.

Notre équipe propose un suivi spécifique adapté à la pathologie de votre enfant : échographie cardiaque fœtale, échographie cardiaque, ECG, holter-ECG, épreuve d’effort, scanner/IRM cardiaque.

La cardiologie pédiatrique répond également à toutes les demandes de : bilan de souffle cardiaque, essoufflement, malaise/perte de connaissance ou douleur thoracique.

C’est le Dr DINET qui assure cette activité.

Documents téléchargeables

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH)

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques d’origine génétique. Elle se présente par épaississement anormal des parois du cœur. Elle peut également provoquer un blocage de l’éjection du sang dans l’aorte, on parle alors de : « Cardiomyopathie Hypertrophique Obstructive ».

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques d’origine génétique. Elle est transmissible sur un mode autosomique dominant. C’est une maladie du muscle cardiaque qui touche environ 1/500 personnes dans le monde. Elle est caractérisée par un épaississement anormal des parois du coeur, essentiellement du ventricule gauche, et prédomine le plus souvent au niveau du septum interventriculaire, plus rarement en apical.

Documents téléchargeables

La Réadaptation Cardiaque

La Réadaptation Cardiaque

La rééducation cardiaque à la Clinique Aguilera propose un réentraînement à l’effort médicalisé, en ambulatoire, pour les patients post-infarctus, insuffisants cardiaques ou artéritiques. Encadrement pluridisciplinaire, ateliers d’éducation thérapeutique, suivi personnalisé et accompagnement global favorisent la reprise d’une activité physique en toute sécurité et la prévention des récidives cardiovasculaires.

Au sein de la Clinique Aguilera à Biarritz, notre service de réhabilitation cardiaque accueille des patients présentant un antécédent récent d’infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, ou une pathologie vasculaire complexe telle que l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Documents téléchargeables

Désobstructions d’occlusion chronique des artères coronaires (CTO)

La désobstruction des occlusions coronaires chroniques (CTO) est indiquée en cas de symptômes, d’ischémie documentée ou de myocarde viable (>2 segments). Les techniques combinent voies antérograde (guides spécialisés, microcathéters) et rétrograde (via des collatérales controlatérales), en nécessitant un double abord artériel. Le taux de succès atteint 90% avec du matériel dédié et une expertise.

La désobstruction des occlusions coronaires chroniques (CTO) est indiquée en cas de symptômes, d’ischémie documentée ou de viabilité myocardique. Les techniques combinent voies antérograde (guides spécialisés, microcathéters) et rétrograde (via des collatérales controlatérales).

La procédure réalisée sous sédation nécessite souvent un double abord artériel (2 ponctions fémorales). Le taux de succès atteint 90% avec du matériel dédié et une expertise.

Fermeture de foramen ovale perméable

La fermeture du foramen ovale perméable est indiquée principalement pour prévenir les récidives d'AVC ischémiques chez les patients jeunes après exclusion d'autres causes. L'intervention, réalisée sous anesthésie générale, consiste à déployer une prothèse via un cathéter introduit dans la veine fémorale, guidé par échographie transœsophagienne et radiographie. La procédure dure environ 30 minutes (complications inférieures à 1%).

La fermeture du foramen ovale perméable est indiquée principalement pour prévenir les récidives d'AVC ischémiques chez les patients de moins de 60 ans après exclusion d'autres causes. Le foramen ovale est la cloison séparant les deux oreillettes du coeur.

L'intervention, réalisée sous anesthésie générale, consiste à déployer une prothèse via un cathéter introduit dans la veine fémorale, guidé par échographie transœsophagienne et radiographie. La procédure dure environ 30 minutes (complications inférieures à 1%).

Cette procédure est réalisée au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par les Dr MAGDELAINE et PACHEBAT.

Dénervation rénale

Il s'agit d'une intervention réalisée sous anesthésie générale qui consiste à effectuer l'ablation par radiofréquence des fibres sympathiques afférentes et efférentes des artères rénales. Elle est indiquée actuellement dans les cas d'hypertension artérielle résistante.

La dénervation rénale est donc réservée à des cas particuliers d’hypertension dite « essentielle », c’est-à-dire sans cause secondaire, qui résiste à l’association de plusieurs médicaments anti hypertenseurs. Elle est proposée après avoir réalisé un bilan complet à l’Unité d’HTA du Pays Basque. L’intervention est réalisée sous anesthésie générale par l’introduction d’une sonde d’ablation par radiofréquence au niveau de l’artère fémorale, jusqu’aux deux artères rénales. La procédure dure environ 1 heure. Le patient reste hospitalisé la plupart du temps une nuit pour surveillance post opératoire.

Cette procédure est réalisée au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par le Dr PACHEBAT.

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH)

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques d’origine génétique. Elle se présente par épaississement anormal des parois du cœur. Elle peut également provoquer un blocage de l’éjection du sang dans l’aorte, on parle alors de : « Cardiomyopathie Hypertrophique Obstructive ».

La Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques d’origine génétique. Elle est transmissible sur un mode autosomique dominant. C’est une maladie du muscle cardiaque qui touche environ 1/500 personnes dans le monde. Elle est caractérisée par un épaississement anormal des parois du coeur, essentiellement du ventricule gauche, et prédomine le plus souvent au niveau du septum interventriculaire, plus rarement en apical. Elle peut également provoquer un blocage relatif de l’éjection du sang dans l’aorte, on parle alors de : « Cardiomyopathie Hypertrophique Obstructive ». La maladie peut se manifester et apparaître à tout âge, d'une manière bénigne et être associée à une espérance de vie normale. Mais elle peut aussi connaître diverses évolutions négatives : mort subite, insuffisance cardiaque progressive, fibrillation auriculaire et accident vasculaire cérébral.

Le suivi se fait par échographie cardiaque, échographie d'effort et holter ECG régulièrement +/- VO2

De nouveaux traitements innovants et efficaces sont disponible en cas d'essoufflements chez les patients ayant une cardiopathie hypertrophique obstructive.

Le suivi se fait en majorité au Centre de Cardiologie du Pays Basque (hôpital de Bayonne, ; 3e étage) et à la villa ITZALA pour les patients des Pyrénées Atlantiques et au cabinet de saint Vincent de Tyrosse pour les patients habitants dans les Landes.

Le suivi de cette pathologie de fait majoritairement par les Dr JARLAN, Dr MAGDELAINE et Dr KRAUSE.

Coronarographie

La coronarographie est un examen spécialisé qui permet de visualiser les artères coronaires, c’est-à-dire les vaisseaux sanguins qui apportent de l’oxygène au cœur.

Cet examen est généralement réalisé lorsqu’il existe des symptômes évocateurs d’une maladie coronarienne (douleur thoracique), après des anomalies sur des examens d’évaluation (coro-scanner, échographie d’effort, etc) ou avant une intervention sur une valve cardiaque.

La coronarographie permet de :

- Détecter des rétrécissements ou des obstructions dans les artères coronaires, souvent causés par des plaques d’athérosclérose (dépôts de graisse sur la paroi des artères).

- Préciser la localisation et l’importance de ces lésions.

- Décider du traitement le plus adapté : traitement médical, pose de stent (angioplastie) ou chirurgie de pontage.

L’examen est réalisé dans une salle de radiologie spécialisée, sur une table d’examen, avec une sédation légère.

Après désinfection et anesthésie locale, le cardiologue ponctionne une artère, le plus souvent au niveau du poignet (artère radiale) ou de l’aine (artère fémorale).

Un cathéter (petit tube souple) est introduit dans cette artère et guidé jusqu’aux artères coronaires sous contrôle radiologique. Un produit de contraste iodé est injecté à travers le cathéter, ce qui rend les artères visibles aux rayons X. Plusieurs images sont prises sous différents angles pour bien visualiser toutes les branches des coronaires.

L’examen est généralement indolore.

Pendant toute la procédure, les paramètres cardiaques sont surveillés (tension artérielle, rythme cardiaque, saturation en oxygène).

Après la coronarographie, le cathéter est retiré et une compression est appliquée sur le point de ponction pour éviter tout saignement.

Vous serez surveillé pendant quelques heures, parfois jusqu’au lendemain selon votre état de santé et la voie d’abord utilisée.

La coronarographie est un examen invasif, mais les complications sont rares.

Les principaux risques sont : saignement ou hématome au point de ponction, réaction allergique au produit de contraste, troubles du rythme cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), infarctus du myocarde.

Si un rétrécissement important est découvert, le cardiologue peut parfois proposer une angioplastie (mise en place d’un stent pour maintenir l’artère ouverte).

Dans certains cas, une chirurgie de pontage pourra être envisagée si les lésions sont trop étendues ou complexes, dans un centre de chirurgie cardiaque (à Bordeaux ou Toulouse).

L’indication de la coronarographie est portée par votre cardiologue référent.

Ces procédures sont réalisées au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par les Drs CHASSERIAUD, CHEVALLEREAU et PACHEBAT.

Angioplastie coronaire

L'angioplastie coronaire, aussi appelée dilatation coronaire, est une procédure médicale qui complète la coronarographie. Elle vise à traiter un rétrécissement ou une occlusion des artères coronaires, grâce à l’implantation d’un stent.

Cette intervention permet de rétablir la circulation sanguine vers le muscle cardiaque, sans recourir à une chirurgie lourde comme le pontage coronarien.

L’angioplastie coronaire, ou dilatation coronaire est principalement indiquée dans les cas suivants :

- Syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde aigu) : elle doit être réalisée en urgence ou dans les 24 heures

- Maladie coronaire stable : après évaluation individuelle des bénéfices et risques, l'angioplastie peut être programmée pour améliorer la circulation sanguine et soulager les symptômes.

L'intervention est réalisée sous anesthésie locale, selon les mêmes modalités que la coronarographie. Le patient est hospitalisé généralement pour 24 à 48 heures.

En général, la zone pathologique est dilatée avec un ballonnet gonflable, qui est ensuite retiré. La procédure est finalisée par l’implantation d’un stent (sorte de tube métallique grillagé), qui permet de maintenir l’artère ouverte.

Le stent est constitué d’un alliage métallique (cobalt-chrome ou platine-chrome), et enrobé d’une substance anti-proliférative pour optimiser la cicatrisation.

Un traitement anti-agrégant plaquettaire est administré avant et après l'intervention pour éviter la formation de caillots dans le stent.

Certaines situations peuvent nécessiter l’utilisation de matériel spécifique :

- Lors d’un infarctus, un cathéter d’aspiration peut être utilisé pour retirer du caillot (thrombectomie)

- Lorsque la paroi de l’artère est très calcifiée, on peut utiliser des outils qui permettent de lever les zones de résistance : lithotripsie endo-coronaire, athérectomie rotationnelle ou orbitale.

- La procédure peut nécessiter des outils d’évaluation invasifs : physiologie coronaire pour évaluer le débit intra-coronaire / FFR, imagerie endo-coronaire (échographie / IVUS ou tomographie par cohérence optique) pour caractériser la lésion et ses dimensions.

C’est un examen invasif, mais les complications sont rares. Les principaux risques sont : saignement ou hématome au point de ponction, réaction allergique au produit de contraste, troubles du rythme cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), infarctus du myocarde, perforation coronaire, décès.

L’indication de l’angioplastie coronaire est portée par le cardiologue interventionnel, en collaboration avec votre cardiologue référent.

Ces procédures sont réalisées au bloc opératoire du Centre de Cardiologie du Pays Basque, au sein de l’hôpital de Bayonne, par les Drs CHASSERIAUD, CHEVALLEREAU et PACHEBAT.

TAVI

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) désigne l’implantation d’une valve aortique biologique par voie percutanée, c’est-à-dire sans ouvrir le thorax, en passant généralement par l’artère fémorale à l’aine.

Cette technique est une alternative à la chirurgie à « cœur ouvert » classique, qui nécessite une anesthésie générale, une ouverture du sternum et une circulation extra-corporelle.

Le TAVI s’adresse principalement aux patients atteints d’un rétrécissement serré de la valve aortique, qui présentent des symptômes sévères (essoufflement, douleurs angineuses, syncopes à l’effort) et qui sont jugés inopérables ou à très haut risque chirurgical (âge > 75 ans, comorbidités importantes).

Un bilan pré-opératoire complet (coronarographie, scanner, EFR, bilan dentaire, doppler des troncs supra-aortiques) est nécessaire pour évaluer la faisabilité et choisir la taille de la valve. Le plus souvent, la valve de remplacement est introduite par l’artère fémorale, située au niveau de l’aine, à l’aide d’un cathéter (un tube fin et flexible).

La valve artificielle est composée d’une cage métallique à l’intérieur de laquelle des feuillets d’origine animale (bœuf ou porc) sont suturés. Compressée dans le cathéter, elle est amenée jusqu’à la valve aortique malade, puis déployée à sa place. Elle vient écraser la valve défectueuse et prend immédiatement le relais pour assurer le passage du sang du cœur vers l’aorte.

Le positionnement de la valve est réalisé sous contrôle des rayons X.

L’intervention dure environ une heure. Elle se fait sous sédation légère.

L’hospitalisation dure généralement 3 à 5 jours.

Le patient rentre le plus souvent directement à son domicile.

Comme toute intervention, des complications peuvent survenir (saignement à l’aine, troubles de le conduction cardiaque nécessitant l’implantation d’un pace-maker, AVC, infection de la valve, décès), mais elles sont rares et bien surveillées.

En résumé, le TAVI est une procédure moderne, sûre et peu invasive, qui permet de remplacer la valve aortique sans chirurgie lourde, avec une récupération rapide et un bénéfice immédiat sur les symptômes.

Pour des raisons d’autorisation, cette technique est autorisée en France seulement dans les centres qui disposent d’une chirurgie cardiaque sur place. Le bilan pré-opératoire est donc réalisée à Bayonne, puis l’intervention est réalisée à Bordeaux ou Toulouse.

Dans notre cabinet, les dossiers sont évalués par les Dr Chasseriaud et Chevallereau, qui vont ensuite réaliser la procédure sur les sites de Bordeaux et Toulouse.

Ablation de fibrillation auriculaire

L’intervention se déroule sous anesthésie générale. La zone ciblée est l’oreillette gauche qui est atteinte via un cathétérisme trans septal sous guidage par échographie après avoir introduit des cathéters dans la veine fémorale. Le contour des veines pulmonaires est ensuite traité avec l’aide d’un système de cartographie. L’avantage de la radiofréquence réside dans le recul important que l’on a, ainsi que sur l’adaptabilité durant l’intervention, qui permet de traiter n’importe quel type d’arythmie.

Le taux de succès varie selon la présence d’une cardiopathie associée et selon le type de FA entre 50 et 90% .

Les principaux risques liés à l’intervention sont l’hématome inguinal (2 à 3%), l’AVC (inférieure à 0,5%) et l’épanchement péricardique (inférieure à 0,5%).

Il existe d’autres complications heureusement rarissimes : la gravissime fistule atrio œsophagienne, la sténose de veine pulmonaire, actuellement évitée par des techniques de tirs à distance de l'abouchement des veines pulmonaires dans l’oreillette gauche.

L’efficacité du traitement est jugée après 2 mois, période nécessaire pour une cicatrisation du tissu électrique cardiaque. En cas de besoin, un deuxième geste peut être nécessaire afin de compléter le traitement. Dans les meilleures situations, le traitement anti arythmique peut être interrompu. La poursuite du traitement anticoagulant peut être nécessaire et ne dépendra pas uniquement du maintien en rythme normal après l’ablation.

Nous disposons également de l'ablation par électroporation. Cette technique utilise un champ électrique pulsé et non plus une énergie thermique ce qui permet de s'attacher uniquement aux traitements des tissus cardiaques dysfonctionnels sans affecter les organes environnants. Bien que le recul soit plus restreint, les complications décrites avec cette énergie excluent pour l’instant la fistule atrio œsophagienne et les sténoses de veines pulmonaires.

Ablation de tachycardie jonctionnelle

Le terme de tachycardie jonctionnelle, aussi appelée maladie de Bouveret, fait référence à des troubles du rythme cardiaque généralement bénins mais parfois très invalidants. Ils se traduisent des accélérations importantes et généralement brutales du rythme cardiaque (tachycardie). Ceci est généralement causée par la présence faisceau électrique en plus à l’intérieur du cœur. On tente souvent en première intention un médicament puis en cas d’inefficacité ou de mauvaise tolérance de ce traitement. On propose une ablation par radiofréquence.

C’est le seul traitement qui permet une guérison définitive avec une très grande efficacité (95%). Le risque principal, bien que rare, est celui d’une lésion du circuit principal du cœur lorsque le faisceau en plus est proche de celui-ci. Cela conduit alors à la pose d’un pacemaker. Les autres complications sont encore plus anecdotiques.

Le principe de l’ablation est d’accéder au cœur par la veine fémorale dans laquelle on fait cheminer les cathéters. Un repérage radiographique et/ou par cartographie tridimensionnelle permet de se guider dans le cœur, de localiser le circuit incriminé et de le cautériser. La procédure qui n’est généralement pas douloureuse est faite sous anesthésie locale et sédation (voire une anesthésie générale si besoin).

Ablation de tachycardie ventriculaire

Le traitement par ablation s’adresse aux patients présentant des crises de tachycardie ventriculaire (TV), trouble du rythme pouvant être sévère et compliquant généralement une maladie cardiaque. Ce traitement améliore la qualité de vie notamment en évitant chez des porteurs de défibrillateurs la survenue de chocs électriques.

L’intervention se déroule sous anesthésie générale ou locale selon le type de TV. La zone ciblée est le ventricule droit ou gauche. La partie gauche sera atteinte via un cathétérisme trans septal sous guidage par échographie après avoir introduit des cathéters dans la veine fémorale. Des cathéters peuvent être placés dans l’artère fémorale. Les principaux risques liés à l’intervention sont l’hématome inguinal (3 à 4%), l’AVC (inférieur à 0,5%) et l’épanchement péricardique (inférierur à 0,5%). En cas de besoin, une autre ablation peut être nécessaire afin de compléter le traitement. Le traitement anti arythmique pourra au mieux être interrompu ou au moins diminué.

Choc électrique externe

Le choc électrique externe ou cardioversion électrique est pratiqué chez des patients présentant certains troubles du rythme cardiaque (le plus souvent une fibrillation auriculaire). La procédure, en dehors de l’urgence, se fait sous anesthésie générale brève, en ambulatoire.

Deux électrodes sont appliquées sur la poitrine et relié à un défibrillateur externe. Le choc électrique permet le plus souvent de rétablir un rythme cardiaque régulier mais celui-ci doit le plus souvent être maintenu par un traitement médicamenteux ou une ablation par radiofréquence.

La complication la plus redoutable est la migration d'un caillot à partir du cœur vers un autre endroit de l'organisme, le plus souvent vers le cerveau (AVC), c'est pourquoi un traitement anticoagulant est prescrit avant l'intervention et doit être impérativement bien pris. Dans certains cas on pourra faire une échographie transœsophagienne pour écarter la présence d'un caillot à l'intérieur du cœur avant le choc électrique.

Exploration électro physiologique (EEP)

Une exploration électrophysiologique (EEP) est un examen qui étudie l'activité électrique du cœur. Réalisé sous anesthésie locale, il aide à diagnostiquer et traiter certains troubles du rythme cardiaque. L'examen est effectué à l'aide de sondes fines introduites dans les veines et guidé jusqu'au cœur.

Une anesthésie locale est réalisée au pli de l’aine, ce qui permet d’introduire un cathéter dans la veine fémorale pour le remonter jusque dans les cavités cardiaques (oreillettes et ventricules). Des épreuves de stimulation cardiaque sont habituellement réalisées. Des tests pharmacologiques (injection de médicaments) peuvent également être nécessaires.

Cet examen peut être réalisé pour déterminer s’il y a lieu de poser un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, il peut précéder une éventuelle ablation par radiofréquence ou être proposé pour tester l’efficacité de certains médicaments.

C’est un examen souvent réalisé dans le diagnostic du syndrome de « Wolff Parkinson White ».

Implantation de pacemaker

L’implantation d’un pacemaker (stimulateur cardiaque) est indiqué pour traiter les patients atteints de troubles sévères de la conduction cardiaque.

Cette intervention consiste en l’implantation d’une ou plusieurs sonde(s) de stimulation qui permettent de déclencher l’impulsion électrique nécessaire à la contraction du muscle cardiaque. Ces sondes sont reliées à un boîtier sous cutané, situé dans la région pré pectorale gauche ou droite selon la main dominante du patient.

Les troubles de la conduction les plus fréquents justifiant l’implantation d’un stimulateur sont :

- Le BAV (bloc atrio-ventriculaire) complet de type II ou III entraînant des lipothymies (malaises) ou syncopes (perte de connaissances) potentiellement graves, voir létales, qui entraînent une indication d’implantation rapide, souvent en urgence, selon le degré de sévérité.

- La dysfonction sinusale, qui entraîne une bradycardie, moins sévère, mais favorisant des symptômes comme l’asthénie (fatigue) ou la dyspnée (essoufflement), voire des syncopes brèves. L’implantation se fait alors de manière programmée.

Le geste est réalisé sous anesthésie locale, associés à une sédation, et justifie une nuit d’hospitalisation et la réalisation d’un ECG et d’une radiographie du thorax avant le retour à domicile. Une semaine de repos est nécessaire jusqu’à bonne cicatrisation.

Les complications sont rares, mais peuvent être l’épanchement péricardique, le pneumothorax, l’hématome de loge, le déplacement secondaire des sondes implantées ou l’infection du matériel justifiant son retrait.

L’ensemble des prothèses implantées actuellement sont compatibles avec la réalisation d’une IRM, nécessitant cependant pour la plupart un réglage spécifique en mode adapté à l’IRM juste avant la réalisation de l’examen. Vous devez donc contacter votre cardiologue si ce type d’examen est sollicité.

Enfin, une fois la cicatrisation acquise, il n’y a pas de contrainte de vie spécifique, la pratique de la plupart des activités physique reste recommandé, il n’y a pas de contrainte autour de l’utilisation d’une plaque à induction, four à micro-ondes ou autour appareils électro-ménagers. Les portiques d’aéroports doivent être évités et il est nécessaire de présenter une carte de porteur de pacemaker (qui vous sera fournie lors de l’implantation) pour bénéficier d’une fouille manuelle. La pratique de la soudure à l’arc reste contre-indiquée, tout comme l’utilisation d’une balance par impédancemétrie.

Implantation de défibrillateur automatique

Le défibrillateur automatique est un dispositif implantable permettant de contrôler en permanence le rythme cardiaque pour pouvoir intervenir en cas d’apparition d’une arythmie ventriculaire grave en délivrant un choc électrique interne (CEI).

Certaines tachycardies peuvent être arrêtées par l’appareil par délivrance d’une stimulation rapide anti tachycardique (ATP) avant la délivrance d’un CEI.

Les arythmies justifiant l’intervention du système sont des tachycardie graves, entraînant des syncope (pertes de connaissance), voire des morts subites en l’absence de traitement.

Les ATPs sont délivrés rapidement et ne sont pas ressentis par le patient, permettant de traiter l’arythmie précocement avant l’apparition d’un malaise. Les CEI interviennent après plusieurs secondes d’arythmie chez un patient présentant généralement des troubles de la conscience se normalisant après la délivrance de la thérapie.

Les indications d’implantation sont rares et peuvent être :

- En prévention primaire, chez un patient n’ayant jamais présenté de troubles du rythme, mais pour qui le risque de survenue est élevé ;

- Ou en prévention secondaire, chez un patient ayant déjà présenté des troubles du rythme graves, pris en charge par l’utilisation rapide d’un défibrillateur externe automatique présent sur place lors du malaise, ou par l’intervention d’une équipe médicale d’urgence.

La pathologie principale conduisant à l’implantation d’un DAI est l’insuffisance cardiaque sévère avec une fraction d’éjection inférieure à 35 %. La cause principale est la cardiopathie ischémique (antécédents d’infarctus ou atteinte coronaire sévère). Il existe d’autres étiologies comme la cardiopathie dilatée primitive, toxique (par exemple en lien avec la toxicité spécifique d’une chimiothérapie) ou encore éthylique.

Il existe également des cardiopathie structurelles sans insuffisance cardiaque justifiant l’implantation au cas par cas d’un DAI, comme la cardiomyopathie hypertrophique, la Dysplasie Arythmogène du Ventricule Droit (DAVD), les séquelles de myocardite.

Enfin, d’autres pathologies rares impactant purement le rythme cardiaque comme la maladie de Brugada, ou le QT long congénital peuvent justifier l’implantation de ce type d’appareil.

Les indications se discutent au cas par cas, après analyse par un cardiologue expert en rythmologie.

L’implantation se déroule avec les mêmes principes et les mêmes risques de complications que celle d’un stimulateur cardiaque (pacemaker).

Il existe une limitation de la conduite automobile durant un mois après une implantation en prévention primaire, trois mois en prévention secondaire ou en cas de délivrance par le défibrillateur automatique d’un choc électrique approprié.

Le taux de succès de la délivrance d’un choc est supérieur à 95 % et le risque de choc inapproprié est de 0,5 % par an.

Les défibrillateurs automatiques peuvent stimuler le cœur en cas de bradycardie (rythme cardiaque trop lent) au même titre qu’un pacemaker. Il existe un type spécifique de défibrillateur, dit « sous cutané» qui est implanté uniquement par voie extra-thoracique, sous la peau, sans pénétrer des vaisseaux et le cœur, ce qui permet d’éviter certaines complications à long terme liée à la présence d’un appareil endo-cavitaire comme par exemple l’infection du matériel, mais qui ne possède pas de fonction de simulation cardiaque et n’est pas compatible avec tous les patients. Le choix du type de matériel est réalisé par le spécialiste en rythmologie avant l’implantation.

Resynchronisation cardiaque

La resynchronisation cardiaque (CRT) est un type spécifique d’implantation associé à la pose d’un pacemaker ou d’un défibrillateur automatique. C’est un système qui permet de lutter contre l’insuffisance cardiaque.

Certaines insuffisances cardiaques sont en partie voire totalement liées à une désynchronisation de la contraction des deux ventricules du coeur (droit et gauche).

Ces deux ventricules, qui se contractent habituellement de manière optimale en même temps, peuvent se trouver désynchronisés du fait de la survenue d’un trouble de la conduction électrique appelé le bloc de branche gauche (BBG).

De manière générale, tout ralentissement de la conduction électrique cardiaque (QRS large) ou la stimulation permanente du ventricule droit seul par un pacemaker conventionnel, peut désynchroniser les ventricules, entrainant l’apparition d’une insuffisance cardiaque clinique (essouflement, fatigue, apparition d’œdèmes des membres inférieurs) avec altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG). Il est alors nécessaire de procéder à la réalisation d’une resynchronisation cardiaque.

Pour cela, il est nécessaire d’implanter une sonde spécifique qui est positionnée au contact du ventricule gauche par la technique d’une implantation par le sinus coronaire ou par la technique de la stimulation de la branche gauche (insertion septale profonde). Ces deux techniques aux résultats comparables permettent de stimuler directement le ventricule gauche, qui de ce fait retrouve un fonctionnement synchrone à celui du ventricule droit.

Pour fonctionner, un système de re synchronisation doit stimuler en permanence les ventricules.

Une fois les ventricules resynchronisés, la cardiopathie peut être améliorée, voire totalement reversée, en fonction de la réponse individuelle, et cela dans environ 70 % des cas. 30 % des patients ne voient pas leur cardiopathie s’améliorer, mais se stabiliser. Les modalités pratiques et les risques sont les mêmes que ceux de l’implantation d’un simulateur cardiaque conventionnel (pacemaker).

Une complication spécifique à l’implantation d’une resynchronisation est l’apparition possible d’une stimulation associée du nerf phrénique gauche, entrainant une contraction du diaphragme synchrone du rythme cardiaque, pouvant entrainer une sensation de « hoquet » désagréable pour le patient. Si cette anomalie apparait, un simple réglage spécifique de l’appareil permet dans la majorité des cas de le faire disparaitre, mais en cas d’échec du réglage, il est parfois nécessaire de réintervenir pour repositionner différemment la sonde ventriculaire gauche.

L’implantation d’une resynchronisation cardiaque est couplée à la pose soit d’un stimulateur conventionnel, soit d’un défibrillateur implantable en fonction de différents paramètres, notamment la sévérité de l’insuffisance cardiaque, la nature de l’atteinte, l’âge du patient.

Les recommandations de vie avec un stimulateur avec resynchronisation sont les mêmes que pour les porteurs de stimulateurs conventionnels (pacemakers).

L’Unité Thérapeutique d’Insuffisance Cardiaque (UTIC)

Notre unité spécialisée offre une prise en charge complète de l’insuffisance cardiaque. Grâce à une équipe experte et un parcours de soins personnalisé, nous évaluons et traitons la maladie sous tous ses aspects, améliorant ainsi la qualité de vie et le pronostic des patients.

L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente et sérieuse, dont l’évolution dépend étroitement d’une prise en charge spécialisée. Un suivi adapté et coordonné peut significativement améliorer le pronostic, la récupération cardiaque et la qualité de vie des patients.

Pour accompagner au mieux nos patients, nous avons mis en place une unité dédiée au diagnostic, à l’évaluation et au traitement de l’insuffisance cardiaque, au sein du cabinet Côte Basque Cardiologie, situé sur le site de la Clinique Aguilera à Biarritz.

Notre approche combine expertise médicale, accompagnement humain et coordination optimale, offrant ainsi un parcours de soins complet et personnalisé.

👩⚕️ Une équipe experte à vos côtés

Trois cardiologues spécialisées en insuffisance cardiaque – Dr Barritault, Dr Hertzog et Dr Urdampilleta – formées au CHU de Bordeaux dans le service expert du Pr Dos Santos, assurent votre prise en charge. Elles collaborent régulièrement avec le CHU pour garantir une prise en charge optimale.

Magali Giblas, notre secrétaire référente, coordonne votre parcours : convocation, organisation de la journée d’évaluation, planification des examens et mise en place de votre projet personnalisé de soins.

Florence Zanetachi, infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque (ISPIC), vous accompagne dans l’optimisation de votre traitement, assure votre suivi par télésurveillance et propose un accompagnement éducatif pour mieux vivre avec la maladie.

🧭 Une approche globale, coordonnée et humaine

Notre objectif est de renforcer l’autonomie du patient tout en l’intégrant dans un parcours fluide, réactif et collaboratif entre soins de ville, spécialistes et structures hospitalières.

- L’exploration et le diagnostic de votre insuffisance cardiaque

- L’initiation et l’ajustement des traitements recommandés

- La compréhension de la maladie pour mieux la vivre et devenir acteur de sa santé

- L’amélioration des symptômes et du quotidien

- La mise en place d’un suivi coordonné avec votre médecin généraliste et votre cardiologue traitant

🏥 Une évaluation approfondie en une journée et une prise en charge personnalisée

Cette hospitalisation de jour permet de réaliser un bilan complet de votre insuffisance cardiaque, en évaluant les aspects symptomatiques, biologiques, échographiques et fonctionnels.

Les examens réalisés comprennent :

- Un bilan biologique, à réaliser en amont de la journée

- Une consultation cardiologique spécialisée

- Une échographie cardiaque pour visualiser le cœur et mesurer sa fonction

- Un électrocardiogramme (ECG) pour analyser le rythme cardiaque

- Une épreuve d’effort avec mesure de la VO₂ pour évaluer les capacités à l’effort et les performances du cœur

- Un test de marche pour évaluer la capacité à l’effort

- Une consultation nutritionnelle spécialisée avec conseils personnalisés

- Si nécessaire : perfusion de furosémide et/ou fer IV

- Professionnels à disposition : assistante sociale, psychologue, kinésithérapeute

En fin de journée, une synthèse est réalisée avec vous, en présence de vos proches si vous le souhaitez. Nous expliquons le diagnostic, le stade de la maladie, les traitements proposés et définissons avec vous un projet personnalisé de soins, centré sur vos besoins.

🔄 Un accompagnement dans la durée

À l’issue de la journée, nous assurons un suivi coordonné, rapproché et personnalisé, selon l’évolution de votre situation.

Nous pouvons proposer :

- Un protocole de titration thérapeutique avec notre infirmière spécialisée, en collaboration avec le cardiologue référent

- Un programme de rééducation cardiaque

- Un dispositif de télésurveillance pour un suivi à distance, avec retour régulier à l’équipe médicale

- La participation à un atelier d’éducation à l’insuffisance cardiaque, proposé par l’association ADET

Ce suivi s’effectue en coordination étroite avec votre médecin traitant et votre cardiologue, dans une démarche toujours centrée sur vous.

📞 Contact & accès

L’unité est facilement accessible. Votre médecin généraliste, votre cardiologue traitant ou vous-même pouvez nous contacter directement.

Notre secrétaire référente, Magali Giblas, est à votre disposition pour organiser une évaluation.

HDJ Amylose Cardiaque

L’unité d’amylose cardiaque, reconnue centre expert régional, propose un parcours rapide et structuré pour la prise en charge de l’amylose ATTR ou AL. Elle collabore avec des centres nationaux référents et propose un accompagnement personnalisé, incluant évaluation, bilan génétique, et prise en charge pluridisciplinaire.

L’amylose cardiaque est une maladie rare causée par le dépôt de fibrilles amyloïdes dans le cœur, résultant de protéines mal repliées. Ces dépôts rigides épaississent le muscle cardiaque et limitent sa souplesse, gênant alors la contraction et le remplissage cardiaque, et pouvant entraîner une insuffisance cardiaque. Les dépôts peuvent aussi créer de la fibrose au niveau du myocarde, responsable de troubles du rythme (notamment de la fibrillation auriculaire), ou infiltrer les voies de conduction, générant des troubles conductifs (blocs atrio-ventriculaires), responsables de syncopes ou de malaises.

Il existe deux formes principales d’amylose cardiaque :

-

Amylose à transthyrétine (ATTR)

— Elle résulte d’un dépôt de la protéine transthyrétine (TTR), produite par le foie.

— Se présente sous deux formes :

- ATTR sauvage, associée au vieillissement (après 70-80 ans)

- ATTR mutée (héréditaire), liée à une mutation du gène TTR, plus fréquente chez les personnes plus jeunes, d’origine afro-caribéenne, méditerranéenne ou avec antécédents familiaux

- Amylose AL (Chaines Légères)

— Provoquée par un excès de chaînes légères d’anticorps — Plus agressive et nécessite une prise en charge urgente et spécialisée par hématologie/néphrologue

L’amylose peut aussi affecter plusieurs autres organes :

- Neurologiques : neuropathie périphérique (engourdissements), dysautonomie (hypotension orthostatique, malaises vagaux), syndromes canalaires (canal carpien)

- Digestives : troubles de la motilité, diarrhées ou constipation

- Ophtalmologiques : sécheresse oculaire, glaucome

- Rénales : notamment des atteintes dans l’amylose AL (syndrome néphrotique)

- Musculosquelettiques et cutanées : épaississement des tendons, purpura périorbitaire

Une unité experte reconnue

Face à l’augmentation des diagnostics et à l’arrivée de nouveaux traitements, une unité spécialisée a été créée à la Clinique Aguilera. Elle travaille en lien étroit avec le CHU de Bordeaux (Pr Réant) et l’équipe nationale référente de l’hôpital Henri Mondor (Pr Damy), qui nous a reconnu comme centre expert régional.

Cette unité est coordonnée par les Drs Barritault et Urdampilletta, toutes deux formées à l’échelon national (mentorat amylose cardiaque 2023 et 2024).

Un parcours de soins complet en trois étapes

1. Suspicion clinique d’amylose :

Sur la base de signes cliniques et échographiques évocateurs, le cardiologue traitant peut suspecter une amylose cardiaque et organise rapidement les deux examens clés au diagnostic :

- Scintigraphie osseuse

- Bilan immunologique

(réalisés le plus souvent à l’hôpital de Bayonne)

2. Une journée d’évaluation à la Clinique Aguilera

Une fois les examens disponibles, le patient est reçu à la clinique Aguilera pour une hospitalisation de jour, accompagné s’il le souhaite d’un proche.

Durant cette journée, il bénéficie :

- d’un électrocardiogramme

- d’une échocardiographie cardiaque

- d’une évaluation fonctionnelle (un test de marche et parfois un test d’effort)

- une consultation cardiologique spécialisée

- un entretien nutritionnel personnalisé

- une évaluation gériatrique si nécessaire

À l’issue de cette journée, le diagnostic est confirmé ou non. Un temps d’échange est consacré au patient (et à ses proches s’il le souhaite) pour expliquer :

- le type et le stade de l’amylose

- les complications évolutives possibles

- le traitement spécifique par tafamidis (en cas d’amylose ATTR)

- un bilan génétique TTR est systématiquement proposé dans le cas des amyloses à TTR (bien que les formes héréditaires soient rares)

- le suivi cardiologique

3. Traitement par Tafamidis : freiner l’évolution de la maladie

En cas de diagnostic confirmé d’amylose à transthyrétine, et selon le stade de la maladie et l’état général du patient, l’indication au traitement par Tafamidis est retenue, et le traitement initié.

Le Tafamidis est actuellement le traitement de référence pour l’amylose ATTR. Il stabilise la protéine transthyrétine, empêchant sa transformation en fibrilles amyloïdes et les dépôts de la maladie. Ce traitement ne guérit pas l’amylose, mais permet de ralentir significativement sa progression, améliorant la qualité de vie et le pronostic à long terme.

Un bilan génétique systématique

L’amylose ATTR peut être d’origine héréditaire, bien que cela reste rare (environ 2 à 5 % des cas).

Pour cette raison, un test génétique (bilan sanguin) est proposé systématiquement à tout patient diagnostiqué avec une amylose à transthyrétine. Il est réalisé avec le consentement du patient, et les résultats sont généralement disponibles sous trois mois.

4. Le suivi du patient

Le suivi médical est assuré par le médecin généraliste et le cardiologue traitant, qui surveillent principalement :

- les troubles du rythme et troubles conductifs (symptômes de palpitations, malaises, ECG, Holter ECG)

- la présence de dysautonomie (hypotension, troubles digestifs fonctionnels)

- les signes d’insuffisance cardiaque

Nous revoyons le patient tous les deux ans, ou plus tôt si son état évolue, si lui-même ou son médecin le demande, ou en cas de nouvelles thérapeutiques. En cas d’atteintes extracardiaques, nous orientons le patient vers d’autres spécialistes (neurologue, ophtalmologue, gastro-entérologue…).

📞 Contact & accès

L’unité est facilement accessible. Votre médecin généraliste, votre cardiologue traitant ou vous-même pouvez nous contacter directement.

Notre secrétaire référente, Magali Giblas, est à votre disposition pour organiser une évaluation.

Clinique Aguilera – Unité d’Insuffisance Cardiaque

L’unité d’HTA du Pays Basque

Cette unité, bénéficiant de la certification européenne « Blood Pressure Clinic », a pour but d’améliorer la prise en charge des patients qui ont une HTA ayant débutée jeune, ou compliquée, ou sévère. L’objectif est de rechercher une éventuelle cause à cette HTA, d’apprécier son retentissement et de la traiter.

Cette unité a été créée en 2021 à la clinique Aguilera de Biarritz. Elle bénéficie de la certification « Blood Pressure Clinic » délivrée par la Société Européenne d’Hypertension (ESH), et est affiliée au Centre d’Excellence d’Hypertension du CHU de Bordeaux. Le patient est adressé pour un bilan à l’Unité d’HTA du Pays Basque par son médecin traitant ou son cardiologue. Il peut s’agir d’une consultation spécialisée ou d’une prise en charge complète en hôpital de jour (HDJ), notamment pour rechercher une éventuelle cause à l’hypertension. Le bilan réalisé en HDJ consiste la plupart du temps à effectuer sur une matinée le bilan suivant : prise de sang spécialisée, échographie cardiaque, scanner abdomino pelvien avec injection de produit de contraste iodé, éducation à l’automesure tensionnelle, consultation avec une diététicienne, si besoin consultation avec une psychologue, adaptation du traitement médicamenteux. Les cardiologues de Côte Basque Cardiologie intervenant dans cette unité sont le Dr Broitman et le Dr Darcy. Notre IPA Julie Jeannou intervient également pour réaliser l’échographie cardiaque et effectuer des consultations de suivi.

📞 Contact & accès

Votre médecin généraliste ou votre cardiologue peuvent nous contacter directement.

Notre secrétaire référente, Mylène Le Rioux, est à votre disposition pour organiser une évaluation.

Clinique Aguilera – Unité d’Insuffisance Cardiaque

L’HDJ Facteurs De Risque

Cette HDJ vise à accompagner les patients dans un changement durable de leurs habitudes de vie, qui impactent directement l’équilibre de leurs facteurs de risque. Elle repose sur des ateliers animés par notre diététicienne, nos kinésithérapeutes, notre tabacologue et nos infirmières d’éducation, puis une synthèse médicale.

Elle s’adresse aux patients coronariens, ayant présenté un infarctus du myocarde ou bénéficié de d’une revascularisation des artères coronaires (stents ou pontages) dans un contexte chronique.

📞 Contact & accès

L’unité est facilement accessible. Votre médecin généraliste ou votre cardiologue peut nous contacter directement.

Notre secrétaire référente est Magali Giblas.

Clinique Aguilera – Unité d’Insuffisance Cardiaque

La Cardiologie du Sport

Notre équipe de cardiologues propose une évaluation complète pour sportifs, du dépistage des cardiopathies à risque à l’optimisation de la performance. Examens de routine, VO₂ max, imagerie cardiaque avancée : une expertise dédiée à la pratique sportive sécurisée, adaptée aux amateurs comme aux athlètes de haut niveau.

Une expertise au service des sportifs, à tous les niveaux.

Notre groupe de cardiologues, composé des Drs COSTA, DE SAINT TRIVIER, HERMANT, LESBORDES et KRAUSE partage une même passion pour la prévention, le diagnostic et le suivi des pathologies cardiovasculaires liées à la pratique sportive.

La cardiologie du sport s’adresse aussi bien aux sportifs amateurs qu’aux athlètes de haut niveau, et englobe les problématiques de dépistage, de performance, de sécurité, et d’accompagnement personnalisé.

- Prévenir le risque cardiovasculaire chez le sportif, en détectant précocement toute anomalie cardiaque potentiellement dangereuse (dysplasie, canalopathies, cardiopathies structurelles, etc.).

- Accompagner les sportifs porteurs de pathologies cardiaques connues (ex. : cardiomyopathie, arythmie, valve cardiaque, etc.) dans leur pratique en toute sécurité.

- Optimiser les performances sportives, avec une évaluation fine des capacités d’endurance via des tests fonctionnels spécifiques.

Nos outils d’évaluation. Nous vous proposons une évaluation cardiologique complète, adaptée à votre niveau de pratique et à vos besoins :

- Bilan clinique et électrocardiogramme de repos

- Échocardiographie transthoracique (évaluation morphologique et fonctionnelle du cœur)

- Test d’effort maximal avec ou sans mesure de la VO₂ max, afin d’évaluer précisément vos capacités aérobies

- Explorations avancées en cas de besoin : IRM cardiaque, scanner coronaire, Holter ECG, en collaboration avec des centres d’imagerie partenaires

Pour qui ?

- Sportifs souhaitant un bilan avant la reprise ou l’intensification d’une activité

- Athlètes de compétition dans le cadre d’un suivi régulier ou d’un bilan de performance

- Patients présentant une pathologie cardiovasculaire souhaitant encadrer leur pratique sportive

- Clubs, fédérations ou structures sportives recherchant un partenariat médical

Notre engagement

Nous mettons notre expertise médicale et notre expérience du terrain au service de votre sécurité, de votre santé cardiovasculaire et de votre performance.

La pratique sportive est un pilier de la santé, à condition qu’elle soit encadrée de façon personnalisée et sécurisée.

Nous sommes à votre écoute pour construire un parcours de soins adapté à votre profil, vos objectifs et vos contraintes.

La Réadaptation Cardiaque

La rééducation cardiaque à la Clinique Aguilera propose un réentraînement à l’effort médicalisé, en ambulatoire, pour les patients post-infarctus, insuffisants cardiaques ou artéritiques. Encadrement pluridisciplinaire, ateliers d’éducation thérapeutique, suivi personnalisé et accompagnement global favorisent la reprise d’une activité physique en toute sécurité et la prévention des récidives cardiovasculaires.

Au sein de la Clinique Aguilera à Biarritz, notre service de réhabilitation cardiaque accueille des patients présentant un antécédent récent d’infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, ou une pathologie vasculaire complexe telle que l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

L’objectif du programme est de proposer un réentraînement à l’effort médicalisé et sécurisé, sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée. Ce suivi personnalisé intègre :

- des séances d’activité physique adaptée sous surveillance médicale,

- un accompagnement par une équipe composée de kinésithérapeutes, psychologues, tabacologues, nutritionnistes, infirmières spécialisées, médecins vasculaires et cardiologues,

- une guidance dans la reprise d’une activité sportive, adaptée à l’état de santé du patient.

Notre prise en charge inclut également un programme structuré d’éducation thérapeutique. De nombreux ateliers sont proposés tout au long du stage afin de favoriser l’autonomie et l’adhésion aux traitements. Ils abordent notamment :

- la compréhension de la maladie cardiovasculaire,

- l’importance de l’activité physique adaptée,

- les traitements médicamenteux et leur observance,

- les facteurs de risque cardiovasculaire et les signes d’alerte.

Le stage est réalisé en ambulatoire, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, pendant une durée d’un mois. Pour certains patients, notamment ceux atteints d’insuffisance cardiaque avec limitation importante à l’effort, les séances peuvent être organisées l’après-midi de 13h30 à 17h00 pour une durée de 2 mois.

Notre ambition : offrir un accompagnement global pour aider chaque patient à retrouver une meilleure qualité de vie et prévenir les récidives cardiovasculaires.

📞 Contact & accès

Clinique Aguilera – Unité d’Insuffisance Cardiaque

F.A.Q.

Qu’est-ce que le Centre de Cardiologie du Pays Basque ?

C’est le principal service d’hospitalisation de cardiologie de la Côte Basque. C’est dans ce service que sont hospitalisés les patients victimes d’un problème cardiaque aigu tel qu’un infarctus du myocarde. C’est également dans ce service que sont réalisées les interventions au bloc opératoire, urgentes ou programmées. Il possède environ 60 lits d’hospitalisation. Il se trouve au 3ème étage de l’hôpital de Bayonne.

Le Centre de Cardiologie du Pays Basque est-il un établissement privé ?

Ce centre rentre dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS). Il s’agit d’une structure juridique permettant au Centre Hospitaliser de la Côte Basque et au groupe privé Ramsay Santé de mutualiser leurs moyens pour améliorer l’offre de soins locale.

Est-ce que le Centre de Cardiologie du Pays Basque propose de la chirurgie cardiaque ?

Non, pas à proprement parler. De nombreuses interventions dites de « cardiologie interventionnelle » sont réalisées telles que la pose de stents coronaires, implantation de pacemaker ou défibrillateurs, ablation de fibrillation atriale, etc, mais pour une chirurgie cardiaque telle qu’un TAVI , un remplacement valvulaire, ou un pontage aorto coronaire sous circulation extra corporelle, vous serez dirigé vers un centre à Bordeaux ou Toulouse une fois le bilan pré opératoire réalisé localement

Je vais bénéficier d’une intervention au bloc opératoire, dois je arrêter mon traitement anticoagulant ou anti agrégant ?

Cela dépend de l’intervention en question et de votre cas particulier. Vous devez suivre scrupuleusement les consignes de votre cardiologue et/ou de l’anesthésistes et en cas de doute, nous appeler pour avoir plus de précisions.

A ma sortie d’hospitalisation, on m’a remis une ordonnance de traitement pour un mois, dois-je poursuivre le traitement au-delà ?

Sauf avis médical contraire, vous devez impérativement poursuivre votre traitement. C’est habituellement le médecin traitant qui renouvelle l’ordonnance tous les 1 à 3 mois.

Je suis en attente d’un bilan à l’Unité d’HTA du Pays Basque à la clinique Aguilera, quel est le délai avant que je sois convoqué ?

Le délai est généralement de 4 à 5 mois. Ce bilan est rarement urgent et dans l’attente des examens qui seront réalisés en HDJ, votre médecin traitant et votre cardiologue référent pourront adapter votre traitement afin de contrôler au mieux votre pression artérielle.

Vos rendez-vous directement sur le site